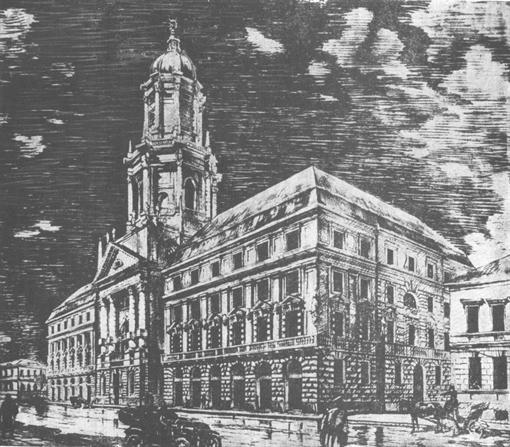

Die Geschichte des Gebäudes in der Korolenko-Straße 33 (früher und heute Wolodymyrska-Straße) reicht bis ins Jahr 1912 zurück, als der Kiewer Woiwodschaftsrat den Bau eines repräsentativen Bürogebäudes beschloss. Zu diesem Zweck wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den der berühmte Kiewer Architekt Wolodymyr Schtschuko gewann. Sein Entwurf kombinierte eine symmetrische Fassade, ein Dachgeschoss und einen zweistöckigen Turm im Stil der barocken Glockentürme Kiews. Den ersten symbolischen Stein legte Olga Stolypina, die Witwe des Reformers Pjotr Stolypin, den zweiten Ministerpräsident Wolodymyr Kokowzow.

Die Bauarbeiten begannen zügig, ein Teil der Räumlichkeiten war bereits 1914 fertig, doch der Erste Weltkrieg und die Ereignisse des Jahres 1917 verhinderten die Fertigstellung der Arbeiten. Bereits in der Sowjetzeit wurde das Gebäude fertiggestellt, doch man beschloss, den Turm aufzugeben. Das Gebäude hieß Palast der Arbeit und diente als Zentrum der Gewerkschaftsbewegung: Hier befanden sich eine Bibliothek, eine Theaterkasse, ein Sportbüro, Vorträge, Konzerte und Filmvorführungen.

Nach 1934 wurde das Gebäude zum Sitz der wichtigsten Behörden der Ukrainischen SSR. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine (Bolschewiki) und das Zentralkomitee des Komsomol waren hier untergebracht, später auch die Staatssicherheitsorgane. Während der deutschen Besatzung wurde das Gebäude von der Gestapo genutzt. In seinen Mauern waren Mitglieder des sowjetischen Untergrunds, ukrainische Patrioten und berühmte Dissidenten untergebracht, darunter Wassyl Stus, Olena Teliga und Iwan Switlytschny.

Nicht weniger interessant ist das Schicksal von Sergei Koroljow: Der junge zukünftige Raumschiffkonstrukteur erhielt hier 1924 Dokumente, die ihm die Fortsetzung seines Studiums am Kiewer Polytechnischen Institut ermöglichten und den ersten Schritt zu einer herausragenden Karriere machten.

So war das Gebäude in der Korolenko-Straße 33 Zeuge wichtiger Ereignisse in der Geschichte Kiews – von den Semstwo-Räten bis zu den Gewerkschaften, von den sowjetischen Repressionen bis zum Kampf der Dissidenten – und blieb dennoch ein bedeutendes kulturelles und historisches Objekt der Hauptstadt.