Публічно «Дія» подається як успіх воєнного часу — держава в смартфоні, економія сотень мільярдів і технологічний прорив. Але паралельно з офіційною версією існує інша історія: фінансові потоки з грального бізнесу, де фігурують російські бенефіціари, офшорні прокладки, приватні компанії з мінімальними штатами і податкові пільги, оформлені під вивіскою «цифрової трансформації». На тлі цього дружина віце-прем’єра Михайла Федорова демонструє стиль життя, який важко пояснити лише держзарплатами й офіційними цифрами «зекономлених мільярдів».

Михайло Федоров роками будує власний політичний бренд як обличчя цифрової держави. «Дія» нібито економить бюджету десятки й сотні мільярдів, держава стає прозорою, корупцію «виносять алгоритми». Але коли подивитися, хто саме стоїть за грошима, картина виглядає інакше.

Ключовий вузол цієї історії — фінансова компанія «Єдиний простір». Формально це звичайна небанківська фінансова установа з невеликими показниками та без публічної історії великого бізнесу. Проте саме через неї проходять платежі в застосунку «Дія», і саме вона бере комісію з кожної транзакції — у середньому від 1,5% до 2,2%, за даними журналістських розслідувань.

Власником «Єдиного простору» є Ігор Зотько. До війни ця компанія фактично не була помітною на ринку, але отримала монопольну роль у платіжній інфраструктурі державного застосунку. Сам Зотько паралельно зайшов у гральний бізнес і став співвласником структур онлайн-казино Pin-Up, а також операційним директором цього бренду.

І тут виникає ключове питання: державний застосунок, яким зобов’язані користуватися мільйони громадян, інтегрований із приватною платіжною компанією, пов’язаною з онлайн-гемблінгом. Саме Pin-Up, за твердженнями розслідувачів, має ланцюжки власності, де фігурують російські бенефіціари, які після 2022 року формально вийшли з українських юросіб, але зберегли вплив через офшори та підставних власників. Тобто гроші, які рухаються навколо державного сервісу, перетинаються з гральними потоками, що мають російський слід.

Ще один гравець — FavBet. Компанію неодноразово пов’язували з використанням альтернативних платіжних маршрутів, зокрема сервісів на кшталт «Даймонд Пей», через які кошти виводять за кордон, у тому числі через підставні юрособи і «благодійні» фонди. У схемі фігурують також українські банки, які проводять транзакції під виглядом звичайних легальних виплат. За логікою критиків Міністерства цифрової трансформації, це не просто «фінтех-екосистема», а відпрацьований механізм перекачування грошей за межі України. Ці ж потоки, за даними джерел, можуть заходити в режим податкових пільг як «інноваційні» або «цифрові послуги».

Окрема історія — Cosmolot / Cosmobet. Це одна з найпотужніших гральних імперій в Україні, яку пов’язують із громадянином РФ Сергієм Токарєвим. Саме структурам, пов’язаним із Cosmolot/Cosmobet, правоохоронці інкримінують ухилення від сплати податків на суму понад 1 млрд грн (оцінки коливаються в районі 1,15–1,2 млрд грн). Частину коштів компаній, пов’язаних із цим брендом, слідство вважало предметом арешту на сотні мільйонів гривень.

Сам Токарєв, за даними відкритих джерел, збудував свій легальний статус в Україні через структури у сфері IT та інвестицій. Він вийшов у режим «Дія.City» — це спеціальний правовий і податковий режим для IT-компаній, який курує саме Мінцифри. Паралельно він асоціюється з фондами та проєктами в українській технологічній екосистемі (зокрема з інвестфондом Roosh), що дають йому репутацію «ІТ-інвестора», а не власника онлайн-казино з російським бекграундом. Саме завдяки цьому, як стверджують критики, гральний капітал з російським корінням отримав доступ до податкових пільг у статусі «інноваційного бізнесу», замість того щоб сплачувати повні ставки та поповнювати бюджет. Оцінка втрат держави від таких схем — щонайменше 1,2 млрд грн.

Фактично ми бачимо таку конструкцію.

Перше: «Дія» переходить від статусу суто держсервісу до статусу платформи з монетизацією, маркетплейсу, де приватні структури отримують доступ до мільйонної аудиторії та критичної інфраструктури платежів. Це прямо підтверджував сам Федоров, коли говорив, що «Дія» стає комерційним сервісом, який з часом можуть навіть вивести в окрему компанію, а далі — до IPO.

Друге: ключовими бенефіціарами на цьому стику «держава — платформа — платежі» опиняються компанії, пов’язані з гральним бізнесом, включно з Pin-Up та Cosmolot/Cosmobet. Частина цих структур має російське походження або менеджмент, який до 2022 року працював на ринок РФ, і далі залишається у схемах через офшори.

Третє: режим «Дія.City», створений і просунутий командою Федорова, на практиці стає не лише «податковим раєм для українського IT», а й легальним коридором для дуже великих грошей, які традиційно асоціюються не з державними сервісами, а з казино й азартними іграми. Саме тут з’являються питання — хто реально виграє від цифрової реформи: бюджет чи приватні групи з офшорними «дахами» і російськими слідами?

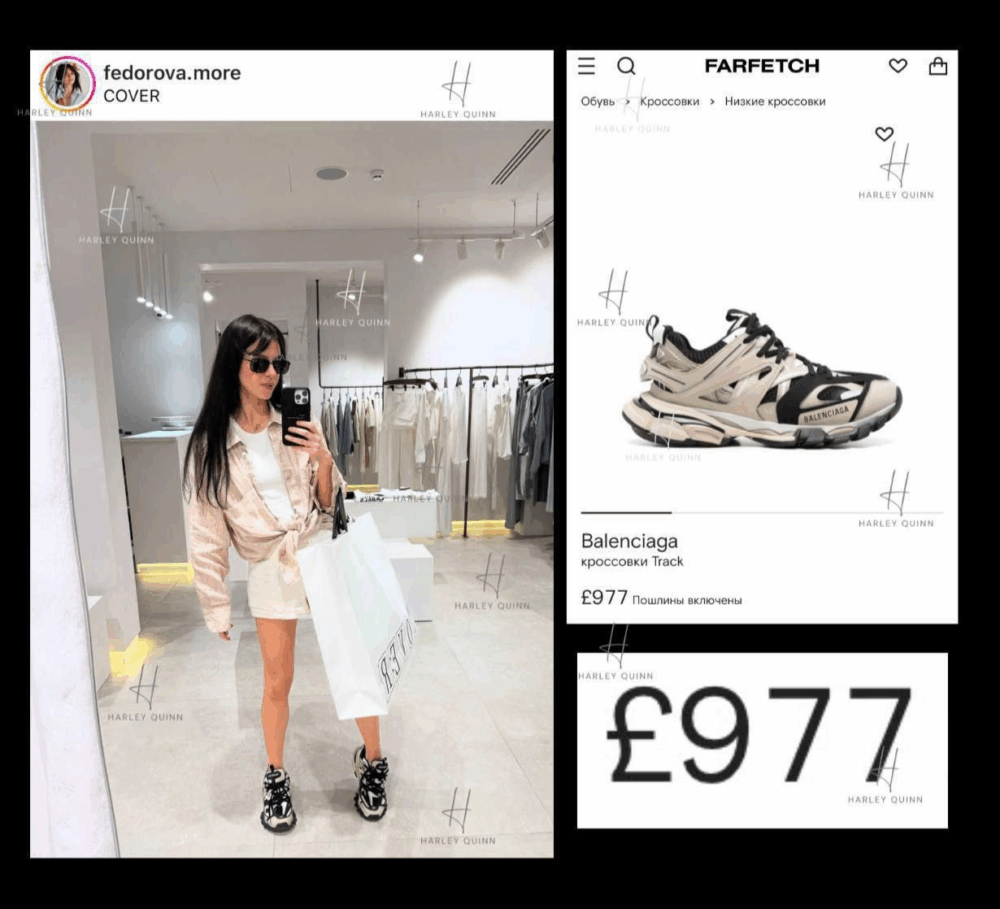

На цьому фоні особистий імідж Федорова — яскраві презентації, анонси «економії 184 мільярдів», а поруч публічна демонстрація розкішного стилю життя його дружини — виглядає не просто як приватна історія сім’ї високопосадовця.

Це виглядає як вітрина, за якою працює система доступу до грошей, що йдуть через «цифрову державу», але контролюються не державою.

Ключовий ризик цієї історії — не тільки моральний, а й безпековий.

Якщо компанії, пов’язані з російським капіталом або людьми з російським бекграундом, заходять у критичну цифрову інфраструктуру та платіжні шлюзи державних сервісів, це означає не лише виведення грошей, а й доступ до масивів даних і транзакцій. Тобто в руках приватних посередників опиняється фінансова кровоносна система «держави у смартфоні».